Teman-teman dari Puanifesto dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mengundang saya untuk mengisi acara pemantik diskusi sebelum program Feminist Teach-In mereka. Saya banyak belajar dari materi pembicara lain, Dr. Hariati Sinaga dan Fadhel Kaboub. Mereka memberikan paparan sistematik tentang feminisme dekolonial dan dekolonisasi ekonomi. Silakan unduh dan baca karya-karya Dr. Sinaga dan bergabung di milis Global South Perspective milik Dr. Kaboub. Dalam kesempatan ini, saya membahas dekolonisasi pengetahuan. Format tulisan ini adalah bakti terhadap Nik Setiadarma, sahabat saya yang meneliti konstruksi gender, perempuan, dan keluarga Indonesia di era revolusi. Untuk semua percakapan kita mengenai orang-orang Indonesia, kepatutan emosi mereka dalam bernegara, dan perasaan mereka tentang kemajuan yang terus disanggah oleh negara dan reruntuhan kolonialisme.

Dalam studinya mengenai perlawanan perempuan Bengkulu terhadap tambang pasir pada tahun 2014, Titiek Kartika mengamati masalah studi gerakan perempuan yang kerap kali dihubungkan dengan feminisme ala barat. Dengan demikian, gerakan perempuan acap kali terpinggirkan dari narasi gerakan demokratik, anti-kolonial, dan anti-imperialis lainnya. Baik si perempuan menyadarinya atau tidak, gerakan mereka yang melawan perampasan ruang hidupnya selalu berkelindan dengan sistem yang menghamba kepada kekuasaan imperialisme dan mempertahankan warisan kolonialisme. Dengan demikian, gerakan perempuan dan masalah gender selalu ada di setiap permasalahan sosial. Akan tetapi, terlepas dari pergulatannya dengan krisis, gerakan perempuan hanya akan dianggap masalah perempuan jika para aktivis perempuan menjadi tokoh utama mobilisasi dan pengorganisirannya. Di luar itu, kita masih kesulitan melihat gerakan yang melawan sistem sebagai isu dan gerakan perempuan.

Dunia tanpa penindasan perempuan berarti dunia yang terbebas dari rezim kapitalisme dan fasisme – yang disokong oleh imperialisme dan kolonialisme Euro-Amerika. Mulai dari penghancuran kamp pengungsi di Jabaliya, Palestina sana, hingga paparan racun yang dialami buruh sawit perempuan di Kalimantan. Pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah mungkin dunia yang seperti itu tercipta. Mempertanyakan kemungkinan bisa jadi jebakan romantisme sejarah; berhenti di khayalan dan ingatan akan Gerwani dan gerakan perempuan Indonesia yang radikal dan masif. Pertanyaannya yang harus kita jawab secara berani dan jujur adalah bagaimana kita bisa terus menumbuhkan gerakan dan mengambil kesempatan yang ada. Baru-baru ini, kemarahan rakyat yang memuncak di depan Gedung DPR menuai kecemasan tentang apakah gerakan itu bisa saja jatuh ke dalam gerakan borjuis liberal. Akan tetapi, setiap gerakan adalah ruang yang akan selalu bisa direbut dan dikooptasi oleh ideologi dan nilai manapun. Maka adalah tugas yang mendaku nilai progresiflah yang harus merebut ruang tersebut dan menjaganya dari kooptasi total nilai-nilai regresif lainnya.

Dekolonisasi pengetahuan bisa menjadi modal pertama yang berjalan beriringan dengan pengorganisiran lainnya. Dekolonisasi lebih dari sekedar membaca orang-orang non-kulit putih ataupun ilmuwan dan penulis di utara. Ia adalah proses yang mengedepankan kecurigaan dan kritik terhadap kategori-kategori sosial yang selama ini diberikan begitu saja di buku-buku pengetahuan kita, cara kita memahami masalah, dan proses kita mencari solusi dari masalah tersebut. Gender dan ras adalah salah satu contoh kategori tersebut, di mana ekspresi gender dan identitas ras yang semakin rigid adalah hasil dari sejarah kolonialisme dan imperialisme yang meliyankan orang-orang non-kulit putih. Tercerainya relasi manusia dan alam juga membawa warisan kolonial yang melihat hutan sebagai potensi ekonomi alih-alih faktor produksi rumah tangga keluarga masyarakat desa. Dengan demikian, dekolonisasi harus radikal; siapapun yang mengklaim dekolonisasi tapi tidak meradikalisasi pembacanya patut dicurigai sebagai penyusup dan berpotensi mengompongkan gerakan anti-kolonial dan anti-imperialis.

Dalam Black Skin, White Masks, Frantz Fanon, seorang revolusioner dan psikiater anti-kolonial dari Martinik, menulis dengan brilian mengenai psikologi masyarakat yang ditindas dan dijajah oleh kekuatan kolonialisme. Masalah kolonialisme dan imperialisme memang bersifat material – pengrusakan sumber daya alam, kemiskinan memburuk, dan ketimpangan global. Hanya saja, yang sama serius dan mengerikannya adalah bagaimana kolonialisme sepanjang sejarah – dan ini juga diikuti oleh warisannya – menolak kedirian subjek kolonial tersebut: identitasnya, cara berpikirnya, dan perasaannya. Tidak hanya aparatus kolonialisme dan warisannya menolak semua fungsi kognitif masyarakat koloni, mereka juga secara aktif menghancurkan dan menyangkalnya. Setelah ia menolak dan menghancurkannya, aparatus kolonialisme, imperialisme, dan reruntuhannya kini terus meresepkan kedirian masyarakat koloni tersebut: ia adalah orang yang bar-bar, jorok, dan pemalas. Masyarakat koloni berkulit gelap ini tidak mampu berpikir untuk dirinya sendiri tanpa bimbingan penyelamat kulit putihnya atau sesama subjek kolonial yang telah dicocokhidung oleh master kulit putihnya.

Gerakan yang mengusung dekolonial berarti harus memperhatikan tidak hanya entitas kolonial dan imperial yang jelas di depan mata, tapi juga untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengetahuan dan bahasa yang kita pakai sehari-hari untuk menjelaskan masalah. Saya punya dua contoh favorit untuk menjelaskan pentingnya pemeriksaan kategori tersebut. Yang pertama adalah proses perceraian kerja rumah tangga dari faktor produksi. Riset Pudjiwati Sajogyo – pionir Sosiolog pedesaan dan gender di Indonesia – sejak pertengahan tahun 1970an membuktikan bahwa para petani bertumpu pada kehidupan dan ekonomi rumah tangga untuk terus bisa bekerja di lahan mereka. Dengan demikian, rumah tangga adalah bagian dari faktor produksi yang walaupun skalanya berbeda dari pabrik-pabrik di pinggiran Jakarta maupun perkebunan besar di Kalimantan sana. Untuk bertahan hidup, kapitalisme membutuhkan reproduksi, atau ia harus terus diciptakan bahkan di level rumah tangga – dengan menggeser pola rumah tangga menjadi lebih konsumtif dan kerja-kerja perawatan tanpa kompensasi. Maka itulah tidak mungkin kita bisa menciptakan dunia tanpa penindasan perempuan tanpa menggembosi kapitalisme itu sendiri. Meninggalkan pentingnya analisa ruang reproduksi sosial dan kerja domestik di setiap gerakan yang melawan krisis – sehingga sering kali kita tidak menilai sebuah gerakan sebagai gerakan perempuan – berarti mengafirmasi dan menghidupkan kembali kategori kolonial tersebut.

Contoh kedua adalah dalam melihat tujuan gerakan. Saya belajar banyak dari penelitian di antara masyarakat adat Batak Toba di Pandumaan-Sipituhuta, Sumatera Utara. Ini gerakan penting yang berakhir baik: para masyarakat adat di desa tersebut kembali mendapatkan lahannya dan berhasil mengamankan statusnya secara legal. Akan tetapi, ketika saya berada di sana, para ibu-ibu yang diagung-agungkan oleh narasi lembaga non-profit dan advokat yang membantu mereka terus gelisah dan mengeluh getir dengan keadaan mereka. Dari mereka, saya mengetahui meski merebut kembali tanah adalah hal yang penting, ini bukan tujuan akhir. Perampasan hutan tetap berimbas buruk terhadap hasil tani masyarakat Pandumaan-Sipituhuta, khususnya bagi perempuan yang mengolah kopi dan padi karena lahan mereka adalah penerima langsung dari tadah air di hutan kemenyan yang telah dihancurkan perusahaan. Tetapi kemenangan mereka menimbun cerita-cerita para perempuan, yang kemudian menerima beban kerja perawatan ganda – memulihkan komunitas pasca konflik dan lingkungan yang rusak.

Situasi di atas mengajarkan saya untuk tidak terpaku dengan narasi besar yang sendirinya tersaturasi oleh gender dan melihat sebuah permasalahan dalam totalitasnya. Selain itu, penting untuk melihat teks-teks (dalam hal ini ucapan, perasaan, dan spasialitas/ruang fisik perempuan adat) yang lazimnya diabaikan oleh para peneliti di menara gading. Dalam risetnya mengenai konstruksi gender, perempuan, dan keluarga Indonesia di era revolusi, Nik Setiadarma (sahabat saya) menganalisa bahwa semangat-semangat nasionalistik dan pembangunan negara juga ditemukan di dalam surat pembaca di majalah perempuan dan gaya hidup, yang dikirim para ibu yang kebingungan untuk memberi asupan gizi dan mengatur anaknya agar tidak nakal. Narasi gender dan perempuan selalu ada di hal-hal paling serius, dan kita harus terus aktif membaca dan mencari makna-makna yang bisa saja tersalip di dalamnya.

Di bawah keganasan imperialisme yang mengamuk dan mengorbankan warga Palestina, Sudan, dan Kongo, kita tidak bisa lagi melakukan gerakan perempuan dan sosial lainnya tanpa menyambungkannya politik ekonomi global. Kita bisa lihat dari diamnya para feminis kelas atas dan kulit putih tentang femisida dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Israel – feminis yang sama yang menjual dekolonisasi untuk meminta uang pembicara puluhan juta, bekerja di kampus pendukung genosida, dan kontrak buku menguntungkan. Kita juga bisa melihat dari ujaran konyol seperti perlawanan perempuan haruslah santun dan tidak memakai kekerasan yang dikeluarkan dari sesama kita. Dekolonisasi adalah proses panjang dan serius untuk menguak tabir dan kabut kolonialisme dan imperialisme yang terus berjalan hingga saat ini, mulai dari ide, ucapan mulut, bagaimana kita melihat dunia, dan apa yang kita tawarkan sebagai solusi.

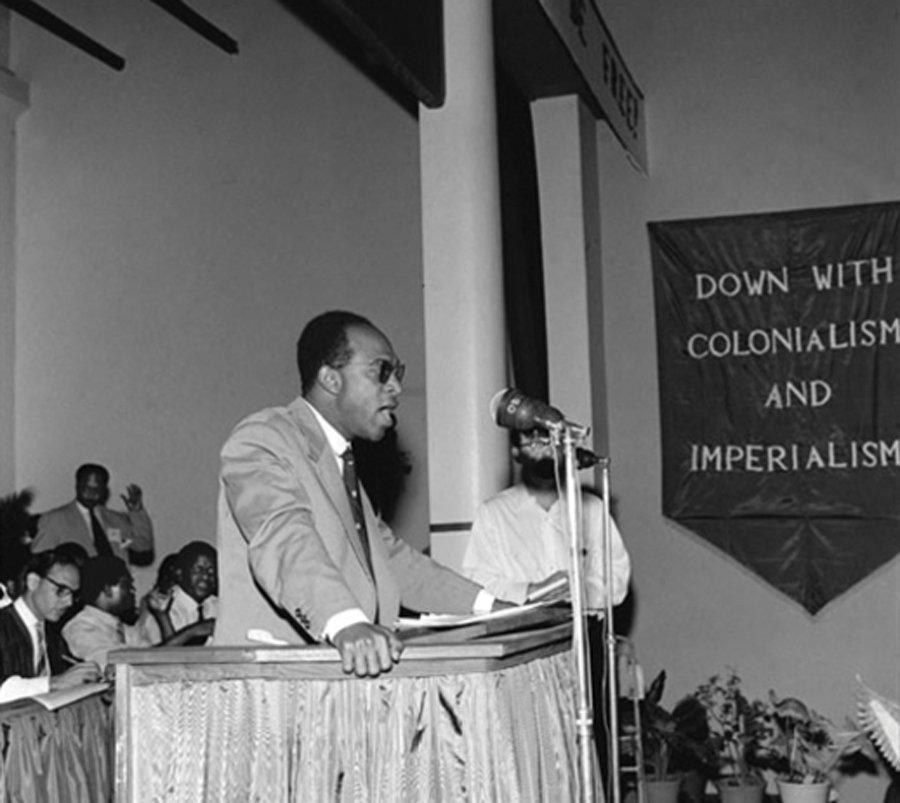

Bersama istrinya Maria Helena Rodrigues, revolusioner Amilcar Cabral dari Cape Verde menolak temuan pemerintahan kolonial fasis Portugal bahwa kerusakan tanah para petani kacang di Guinea-Bissau disebabkan oleh praktik petani yang tidak mengerti keberlanjutan lingkungan dan perpindahan petani pendatang ke area tersebut. Mereka menemukan bahwa monokultur kacang dan jadwal produksi yang dipaksakan oleh pemerintahan fasis Portugal-lah yang menjadi biang keladi degradasi tanah. Petani imigran juga bukan biang keladinya karena mereka pun pindah karena penurunan kualitas tanah dan penghancuran area hidupnya karena penindasan dan ekspansi monokultur oleh pemerintah Portugal. Oleh karenanya, solusi untuk menambah pupuk dan pestisida hanya akan menjadi masalah baru alih-alih solusi (bahkan untuk jangka pendek sekalipun). Ketika kita berhasil menguak kelambu kolonialisme yang menutupi cara kita melihat masalah, maka kita akan berhasil membuat solusi – dan membangun gerakan perempuan – yang memberi solusi imparsial.

Penyair Indonesia Khairani Barokka membongkar kata “amuk” dan logika bahasa Indonesia yang tidak mengenal konjugasi kata kerja berdasar waktu di dalam buku puisi berjudul Amuk.1 “Cerita tentang amuk,” tulisnya, “adalah cerita tentang lidah-lidah yang ditelan penuh dan hutan-hutan yang semakin sunyi.”2 Kemarahan masyarakat Indonesia pascakolonial melampaui batas waktu dan tempat; dari kapal-kapal budak dari Maluku yang membawa pekerja paksa di tambang batubara Sawahlunto, mama-mama yang kehilangan anaknya di Paniai, dan orangtua yang harus mengubur anaknya karena obat batuk. Kemarahan harus berkembang lebih dari sekedar proyek penelitian dan akademik yang ekstraktif baik di Indonesia maupun dunia pertama. Arti kemarahan yang lain ini adalah, masih dalam puisi Barokka, “kita pernah hidup, saat ini hidup, dan seterusnya pun hidup”.3

Dekolonisasi berusaha mengehentikan kekejian imperialisme yang menurut sosiolog Ali Kadri bertahan dengan “akumulasi buangan.” Imperialisme mempertahankan dirinya dengan perang dan menciptakan “buangan” – dari tanah-tanah yang hancur karena bom dan serangan udara, hingga tubuh-tubuh tak bernyawa yang dihina dengan ucapan korban “perang regional” atau “kebijakan salah sasaran.” Dekolonisasi adalah kemarahan yang menyemai kehidupan. Memakai istilah filsuf Jamaika, Sylvia Wynter, kemarahan ini adalah perasaan yang menjadi, yang mengantar kita menjadi manusia bebas yang baru; di mana menjadi manusia bisa keluar dari resep ala supremasi kulit putih yang bergantung dengan penghabisan badan manusia dan alam.

- Teman-teman bisa membeli Amuk (maupun beberapa buku berbahasa Inggris dari penulis yang saya lampirkan di tulisan ini, seperti Fanon) via toko buku Transit. Transit hanya menerima pesanan melalui sosial medianya dan tidak memiliki toko digital seperti di Tokopedia & Shopee. Toko buku Transit juga melakukan wawancara bersama Khairani Barokka yang bisa disimak di sini. ↩︎

- “the story of amuk/is that of tongues being swallowed whole/and ever-quietening forests.” (Barokka 2024). ↩︎

- “sahabat-sahabat/kita hidup–we were alive/we are alive/we live.” (Barokka 2024). ↩︎

Leave a comment